-

您的当前位置: 和田玉文化 > 中国传统图案

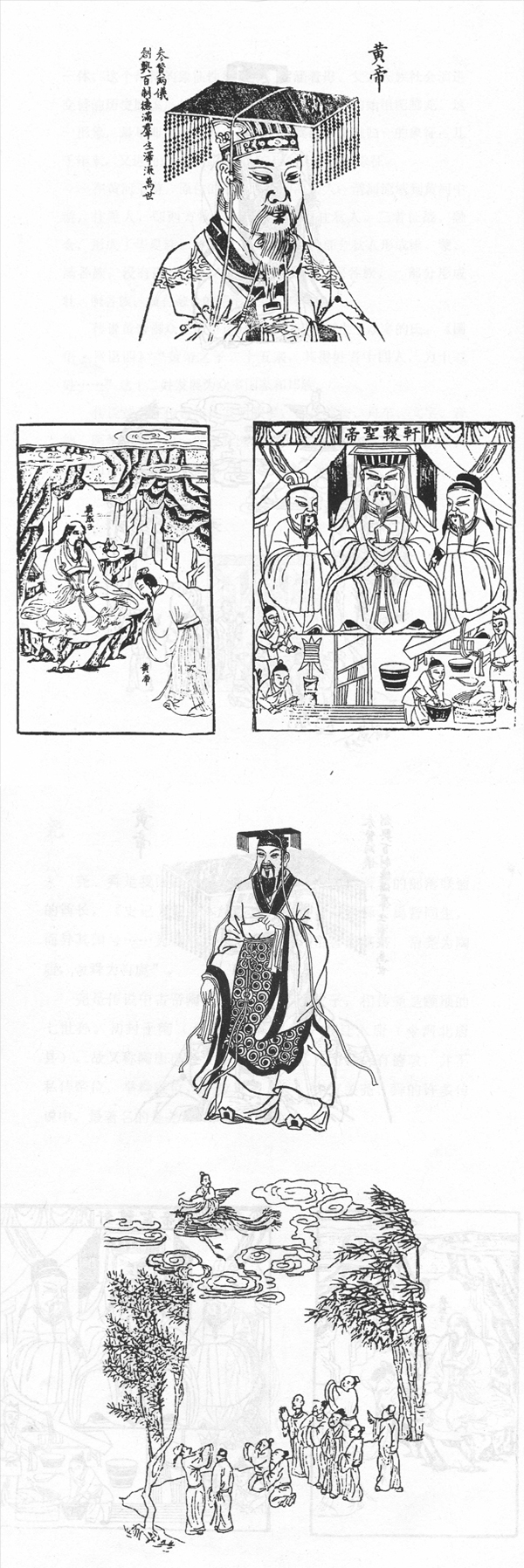

- 中华装饰吉祥人物:皇帝轩辕氏

- 搜集整理:赵浩钧 / 3月26日

-

据《史记·王帝本记》载,黄帝姓公孙,名轩辕,有熊国君少典之子。在神农氏时,败炎帝,擒杀蚩尤,诸侯尊之为天子,代神农而称黄帝。黄帝因胜利与业绩,被拥戴为联盟领袖,定居中原。黄河两岸各族以黄帝部落众民为主干,逐步融合成华夏族,也就是汉族的前身。因而,后世汉族人自称为“炎黄子孙”。

黄是黄帝,炎是炎帝。据郭沫若考证:黄帝原是北方戎狄人的祖先, 由于他战胜了蚩尤(古夷人首领)、炎帝(古羌人首领),被尊为中华民族祖先。确切说,中国人应是“炎黄蚩的子孙”。黄帝族来自西方,旧地是昆仑(今之祁连山),迤俪而东,到达陕甘黄土高原。黄帝者,黄土高原的统治者也。故《史记·五帝本纪》索隐云:“有立德之瑞,土色黄,故称黄帝。”《淮南子》亦言: “中央土地,其帝黄帝,其佐后土”,可见黄帝最初也是土地的化身。从黄帝这个名字进行解释,黄不是颜色的意思,不能把它与黄种人、黄土、黄河联系起来。黄的原义为兽皮,黄帝为北方游牧民族中以熊为图腾的部落首领,他的名字叫“黄”,因“居轩辕之丘”,故以轩辕为号。

黄帝战败蚩尤,一统中原后,作为当时的最高“人王”,尽力安抚归附其下的大河上下的广大部落,毅然改少典氏的“熊”图腾作“龙”图腾。黄帝母族为有娇氏。 “娇”即蛇,古又通“桥”。古传黄帝葬桥山,可见黄帝崇奉母族图腾。 “龙”正是意在集其父族“熊”图腾之兽头,与其母族“娇”图腾之蛇身为一体。这个奇特的象征性集合体,蓄涵着母、父系氏族社会演进交替的历史底蕴,从此而成中华民族世代敬仰的始祖图腾龙。这一形象,最早即为山地部落东渐和水滨部落交融归一的象征:几千年来,又进而成为全国各族大交融、大统一的象征。

在黄河下游,原住的是夷人,即海边人;渭河流域到黄河中游,住羌人,即西方牧羊人;蒙古高原住狄人。三者征战、融合,形成了华夏族,即汉族。没有融合的部分狄人形成维、蒙、满各族;没有融合的夷,一部分形成苗、瑶各族,一部分形成壮、侗各族;没有融合的羌形成藏、彝各族。

传说黄帝御众女而得道升天。由其姓衍生了众多的氏。《国语·晋语四》 “黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓……”这十二姓发展为众多国家和邦族。

传说黄帝在位百年,发明颇多,如:养蚕、舟车、文字、音律、医学、算数等,现存其医学著作有《黄帝内经》。今陕西黄陵县尚有黄帝庙、黄帝陵。甘肃、河南、河北等地亦有黄帝陵。