-

您的当前位置: 和田玉文化 > 中国传统图案

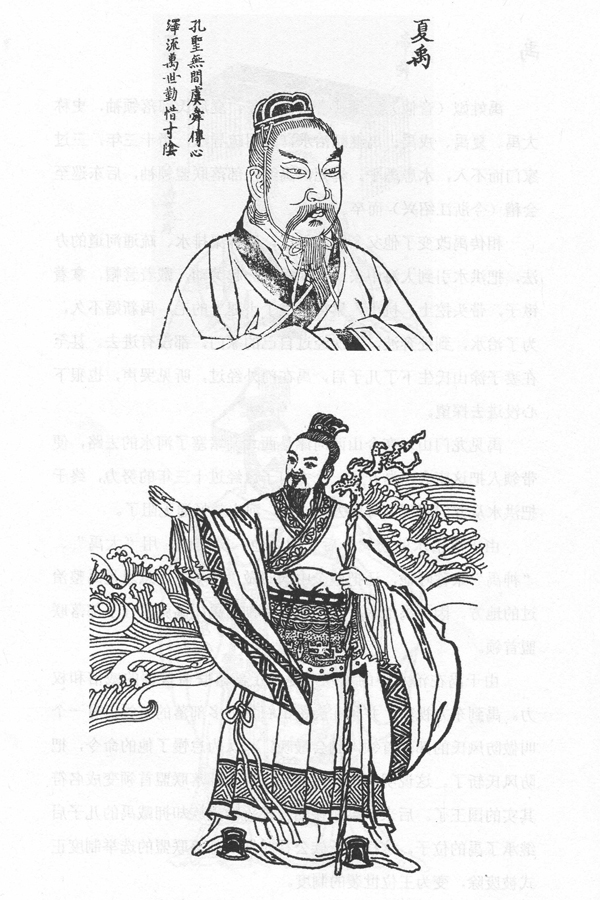

- 中华装饰吉祥人物:禹

- 搜集整理:赵浩钧 / 3月26日

-

禹姓姒(音似),鲧(音滚)之子,夏后氏部落领袖,史称大禹、夏禹、戎禹。禹继鲧治水,采用疏导法,历十三年,三过家门而不入,水患悉平。舜死,禹继任部落联盟领袖,后东巡至会稽(今浙江绍兴)而卒。

相传禹改变了他父亲鲧的做法,用开渠排水、疏通河道的办法,把洪水引到大海中去。他和百姓一起劳动,戴着箬帽,拿着锹子,带头挖土、挑土,累得磨光了小腿上的毛。禹新婚不久,为了治水,到处奔波,多次经过自己的家门,都没有进去。甚至在妻子涂山氏生下了儿子启,禹在门外经过,听见哭声,也狠下心没进去探望。

禹见龙门山(在今山西河津县西北)堵塞了河水的去路,便带领人把这座大山凿开了一个大口子。经过十三年的努力,终于把洪水从龙门引到大海里去,这样,河水就畅通无阻了。

由于禹治水的功绩,后人歌颂他、赞美他,用“大禹”、“神禹”来称呼他,还把整个中国叫做“禹城”,意思是禹整治过的地方。因为禹治水有功,大家都推选禹。禹就继任了部落联盟首领。

由于禹在治水中的功绩,提高了部落联盟首领的威信和权力。禹到东方视察,并且在会稽山召集许多部落的首领。有一个叫做防风氏的部落首领,到会最晚。禹认为怠慢了他的命令,把防风氏斩了。这说明,那时候的禹已经从部落联盟首领变成名符其实的国王了。后来,禹所在的夏部落的贵族却拥戴禹的儿子启继承了禹的位子。这样,氏族公社时期的部落联盟的选举制度正式被废除,变为王位世袭的制度。