-

您的当前位置: 和田玉文化 > 中国传统文化

- 史前玉器艺术简述

- 倪建林 / 3月29日

-

中国古人尚玉,视玉为祥瑞。中国人对玉的认识首先是与美相联系的,所谓“石之美者”即玉,并将美石用来制作具有观念意义的专门器物,后来又将这种美石之品相与人之品德相比附,产生了儒家思想中“玉有九德”之说,将“君子比德于玉”,有所谓“君子无故,玉不去身”之说。显然,被赋予了特定内涵的玉已不仅仅是“美石”而已了,而是包容了美感与哲学思想的双重属性,已被升华为中国传统文化精神中重要的象征物。

然而,我们的祖先从对玉质的审美认知到赋予其特定的精神内涵却是经历了数十乃至上百万年的漫长过程的,是原始先民们在长期的社会实践活动中,尤其是生产劳动的体验中逐渐地培养起来的。没有丰富的实践经验的积累,离开了中国人认知事物的特有的习性,也就不可能产生后来难以计数的玉器,更不可能形成中华民族所特有的玉文化,可以说,玉之成为文化,其基础正是孕育和奠定于遥远的史前时代。因此,了解史前玉器艺术不仅有利于我们从整体上把握古代玉器艺术发生发展的规律,同时也从一个侧面揭示了艺术发生发展的逻辑性特征。

在历代文献中,有关玉的各种记载颇为丰富,从经史子集到稗史杂记时见著录。专门的研究也早在宋代就已出现。但是对于史前时代玉器的了解却一直很少,实物就更是鲜见。直到近代考古学在中国兴起,才将史前玉器的真实面貌呈现出来,特别是在20世纪50年代之后,我国先后发掘了许多石器时代的遗址,尤其是在分布广泛的新石器时期遗址中出土了大量的精美玉器,这对于我们了解和研究史前玉器具有极为重要的价值。

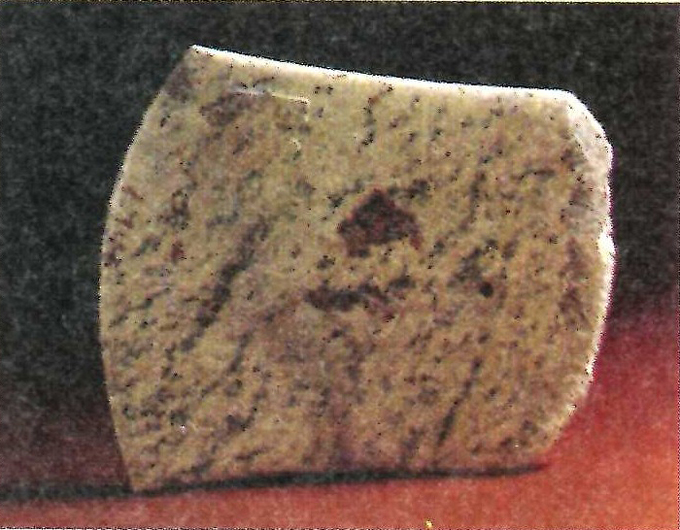

据考古发现,中国的先民最早使用玉石材料的时间不会晚于六十万年前的旧石器时代,不过当时的原始先民并没有将其与普通石料区别对待,而是与其他石料一样,通过打击制成人类早期赖以生存的工具、武器等用品。因此,旧石器时代遗址中出土的玉器的型制和功能与普通石器相比除材料不同外,并无实际区别,所以这一时期又被称为“玉石并存时代”。在已发现的旧石器时代各时期的遗物中可以得知,当时用以制造石器的石材不下二三十种,主要有:石英、砂岩、安山岩、水晶、燧石、玉髓、玛瑙、岩浆岩、玄武岩、凝灰岩、流纹岩、闪长岩、蛇纹石、玉石、火山岩、角页岩、石灰岩、硅质灰岩、火成岩、脉岩、细砂岩、片麻岩、花岗岩和透闪石等等,其中的水晶、玉髓、玛瑙、玉石、透闪石、蛇纹石等美石,今人认为可归为广义的玉器。

我们的祖先在经历了数十万年的玉石并存、玉石不分的历史时期之后,对两者的认识逐渐有所区别,意识到了玉、石之美感上的差异,进而在使用功能上将两者加以区别。发展到距今七八千年的新石器时代晚期,装饰精美的玉器出现了,并迎来了中国玉器工艺发展史上第一次高潮,甚至有人把这一时期称为“玉器时代”,足见其状况之盛了。(图1—1~3)

图1-1 玉神人头像 新石器时代石家河文化晚期

图1-2 玉龙 新石器时代石家河文化晚期

图1-3 玉人头像 新石器时代石家河文化

已发现有玉器的新石器时期遗址分布非常广泛,早期的遗址有距今8000年左右的兴隆洼文化遗址(以内蒙古敖旗兴隆洼遗址命名),出土的玉器品种有玉环;玉块、玉凿、玉斧、玉锛、玉坠、玉珠、匕形器等,其中像玉凿、玉斧、玉锛属于实用的生产工具或武器,玉环、玉块、玉坠、玉珠等则属于身体装饰品。在沈阳的新乐遗址出土了距今约7000年的墨玉、青玉、碧玉、玛瑙等材质的小型雕刻品,并出土了琢磨光洁的玉凿。距今6500年至5500年间是史前玉器的发展阶段,主要遗址有中原地区的仰韶文化遗址、山东大汶口文化遗址、长江中下游的马家浜——崧泽文化遗址以及长江上游的大溪文化遗址等,也都发掘出不少的玉器。从出土玉器的品种可以看出,各类装饰用品明显增多,除玉块、玉珠等早期已有的品种外,又出现了璜、镯、管、璧、笄等装饰品,还有玉鸟、玉人等肖形玉器(图1—4、5),工具等实用器明显减少。公元前3000年前后,史前玉器的发展进入了繁盛阶段,不仅数量大增,品种多样,制玉工艺也有了明显的提高,并从过去的石器加工工艺中分离出来,逐渐发展成为一个独立的手工艺部门。这一阶段玉器产地的分布更加广泛,“北起内蒙古赤峰市,经过辽南、山东、江苏、浙江,南迄广东曲江,构成了一条弧形玉器带。这里是我国原始社会玉器工艺最为发达的地区,这些崇尚玉器的部落社员琢磨的玉器,足以代表当时玉器艺术的最高水平。”(杨伯达《中国古代玉器概述》,中国美术分类全集《中国玉器全集》第1卷第14页)

图1-4 玉人面形佩 大溪文化

图1-5 玉人面形饰 大汶口文化

新石器时代中晚期的治玉工艺已经比较完善,它与石器工艺的进步相一致,玉工们用砥、锤、钻、磨石、石英沙、实心钻、空心钻等治石工具,制作了许许多多形制规正、琢磨光洁的玉制品。根据红山文化和良渚文化玉器上留下的碾磨痕迹,有关专家推断当时已经发明了一种旋转性的制玉工具,即原始砣机。事实上,正是制玉工具和技术的发展为玉器的繁荣提供了必要条件。

本文拟以红山文化和良渚文化中部分典型玉器作品为主予以介绍,以窥中国史前玉器特征之一斑。

红山文化是指辽宁、内蒙古和河北交界地带的新石器时期文化,因最初发现于内蒙古赤峰红山而后得名。在红山文化遗址中出土的大量精美的玉器,其中鸟兽造型的雕刻品是其主要特色,有现实题材的动物,如鸟、燕、鸦鹰、蝉、鱼、龟、猪等;也有非现实的神灵主题,如勾龙和兽形块等,让人们感受到远古先民充满想象力的精神世界。另外还有勾云形佩、马蹄形箍、二联璧、三联璧以及三联耳兽、双兽首(或人首)三孔玉饰等,风格雄浑质朴,很少作表面刻纹装饰,突现着天然玉质的美感,构成红山文化玉器鲜明的特色。

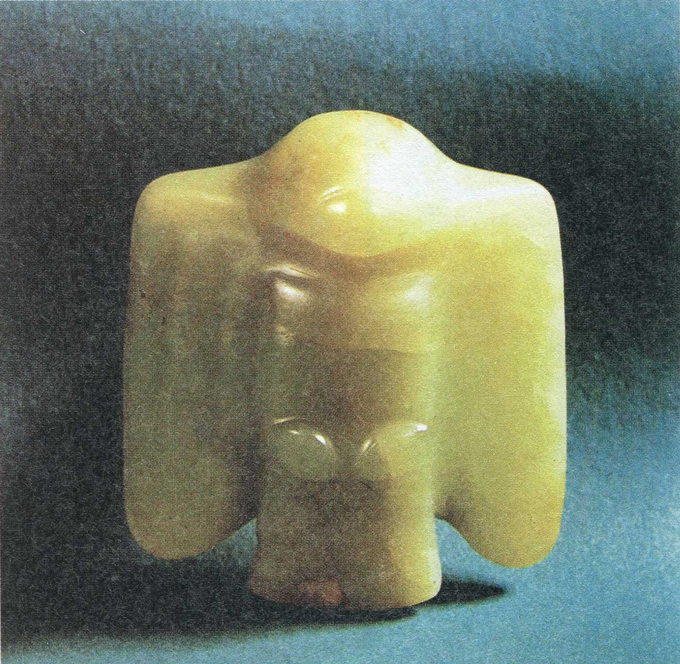

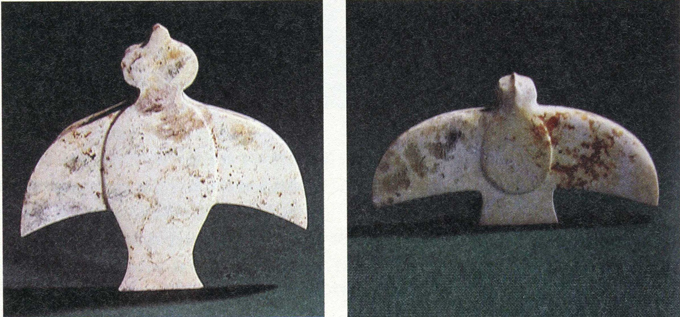

“玉鹰”(图1—6),由黄玉琢成,正视呈展翅之状,双足收于腹前,外形简洁概括,显得体貌憨厚。同类型的玉鹰在红山文化中已发现多件,另外还有鸦、鸟等,此件是其中最为精致的一件。

图1-6 玉鹰 红山文化

龟和鳖是史前玉器中一个重要的题材,在红山文化和良渚文化玉器中均有发现。这件红山文化的“玉鳖”(图1—7)是1973年出土于辽宁省阜新县石戈乡。玉鳖由呈浅绿色玉石雕琢而成,该鳖作对称形式,四肢蜷伏,长颈前伸,背甲呈圆形。这件玉鳖虽呈对称形式,但比例是准确的,体现了红山文化中琢玉工匠的造型能力和艺术创造的天分。

图1-7 玉鳖 红山文化

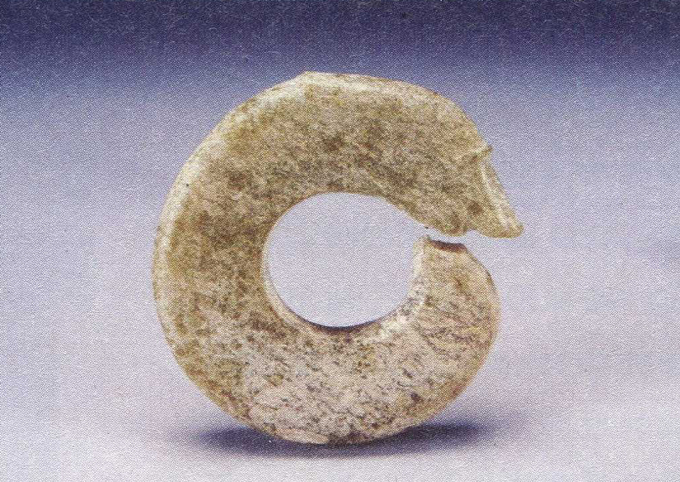

“玉龙”(图1—8)是红山文化玉器中最具代表性的作品之一,为内蒙古、三星他拉村遗址出土的“玉龙”,其形似字母“C”,用墨绿色软玉雕琢而成,体表琢磨光洁圆润,龙吻前伸略朝上弯曲,双目突起,眼尾细长微扬;颈后及背脊一长鬣顺体上卷,如卷角一般,从构成效果来看恰好与内卷的龙体在视觉上达到一种力的平衡;额及颚底皆有细密的网格纹,龙体内卷;背钻有一孑L可供穿系佩挂之用。这件造型简洁研磨光洁的玉龙为我们展示的不仅仅是原始先民的艺术水平和高超的技术,为重要的是它意味着中华龙文化的形成与发展至此已迈出了至关重要的一步。尽管中国龙的源头要比红山文化更早,在后来的发展过程中龙的造型也经历了多次变化,但是最早能将其塑造得与后来成熟了的龙形如此接近的,除了红山文化玉龙之外尚无其他发现。因此有学者认为:“中国龙的形象是在红山文化中创造出来的,而为商代所继承、发展并初步加以规范的。”(孙机《中国龙六千年变迁考》,《中国文物报》,2000年1月30日)

图1-8 玉龙 红山文化

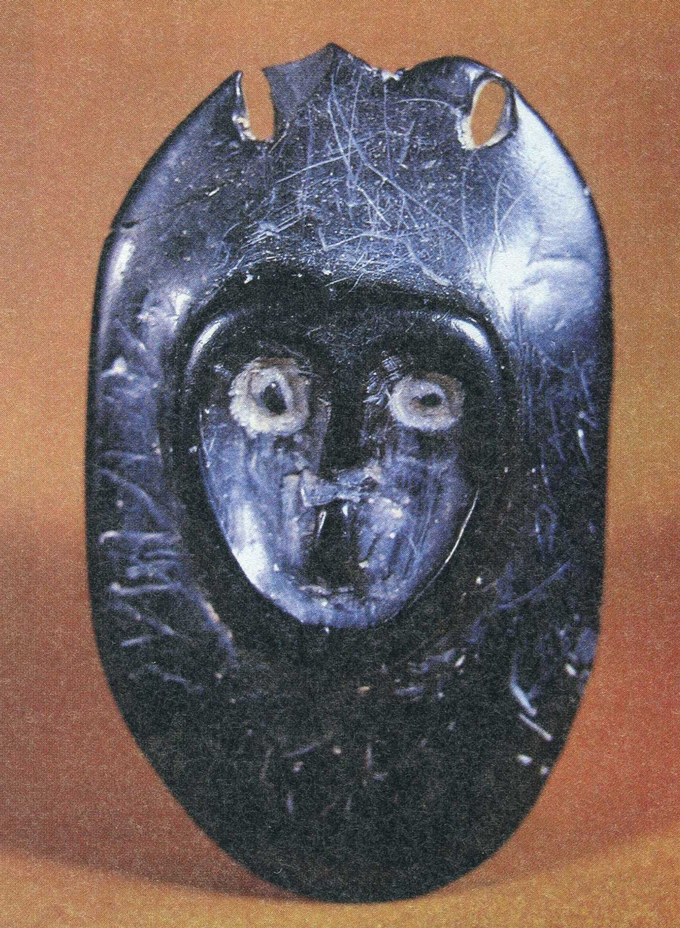

“玉兽形块”是红山文化中比较多见的一种玉器,其体如环,头部像猪,故又被称为‘‘玉猪龙”。这种形象颇为奇异的玉雕作品看上去与勾龙似有某种关联,然而这种类似主要是环体外形上的相似,而在头部和整体神韵方面却有着明显的区别。如图1—9所示,整体造型也如“C”字,但首大体肥,两眼圆睁双耳竖起,口微张,獠牙外露,眉鼻间聚起多道皱褶,一眼看去倒更像是猿猴类动物;背上有孑L供系佩。先民们雕琢这种形象究竟是什么意思尚不清楚,什么人在什么场合佩挂也是个谜,因而出现了种种推测,说法不一。根据有的玉兽形块出土位置看是挂在死者胸前的,因此有的研究者推测这种只有红山文化中所独有的玉饰应该具有祈求保佑的吉祥作用,不过可以肯定的是,先民们创造出如此富有想象力的形象,一定是有其特定含义的,而不应该仅仅是为了审美。

图1-9 玉猪龙 红山文化

红山文化玉器中还有一些难以辨认具体所指形状的玉饰品,如“勾云形玉佩”和“玉兽形佩”便是其中的两种。玉勾云器已发现有多件,由于该器形似勾云,故名。其形式为片状玉镂雕而成,以一圆形内卷为主体,外缘加出数卷云式头,形状有些诡异,难辨具体所表现的对象;顶端有并排的两个小孔可供穿系佩挂之用(图1—10)。因此推断这种玉饰应该是一种用于佩挂的饰品,而其含义则难以确断。

图1-10 勾云形玉佩 红山文化

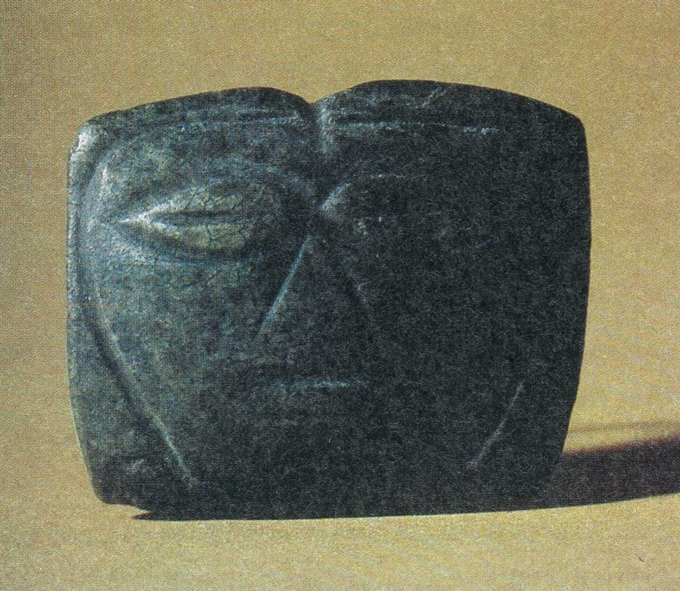

“玉兽形佩”(图1--11),该器形似葫芦,圆头圆身,头顶有一对立耳,圆形大眼占据了面部的大部分空间,眉鼻相连,嘴角向下,其形似人非人,似兽非兽;颈部有一对穿的圆孔,应该是用作系佩的。玉质呈浅黄色,雕刻较为简洁,表面不施纹饰。此类形象的玉佩饰尚不多见,既给人以质朴天趣之审美感受又弥漫着一种莫测的神秘感。

图1-11 玉兽形佩 红山文化

良渚文化遗址分布于长江下游的太湖东南沿岸地区,其年代与红山文化大体同时。良渚文化遗址所出土的玉器数量多且品种丰富,艺术风格鲜明独特,表现出迥然不同于红山文化的风格特征。

良渚文化遗址中出土的玉器有:管、珠、坠、璜、镯、新月形饰、锥形器、三叉形器、半圆形饰、璧、琮、冠状饰、钺等,还有蝉、蛙、鱼、龟、鸟等肖生形佩饰其中大部分司飞旨是属于装饰用品,有的则既非实用的工具,也不是用于装饰,而是用于特定礼仪场合的礼器,如玉琮、玉壁、玉钺等。(图1—12)

图1-12 玉钺及其兽面纹 良渚文化

玉琮几乎可以作为良渚文化玉器的最典型的代表器种,在良渚文化遗址中出土的玉琮不仅数量多、艺术水平高和工艺精湛,同时也反映了当时社会的发展和习俗的嬗变。玉琮的形式大致可分为两种基本型:圆筒形和外方内圆形.高矮不一,中空无当。关于琮的用途目前说法不一,或以为是祭祖用器,或以为是礼天地之专用器,认为玉琮外方内圆的型制是“天圆”、“地方”观念的象征,中间空通以沟通天地。不过认为玉琮属于原始祭祀用品的看法是基本一致的,因此说玉琮是一种礼器。玉琮上的主体纹饰一般为兽面纹,有的为人、兽、鸟面的组合,其图形在今人看来觉得非常神秘。如江苏武进寺墩出土的玉琮,玉质呈乳白色带翠绿,赭红色斑纹;器形为内圆外方,外表分为两节,上下相叠;纹饰以折角为中线,上节饰带冠人面纹,下节饰一兽面。纹饰以浮雕和细线阴刻手法结合雕刻而成,浮雕刻出大的形体,再以细如发丝的阴线刻出繁缛的细节,刻线工艺之精湛令人惊叹。对于这种神秘纹饰的含义一直是研究者们感兴趣的问题,与良渚文化其他玉器上的纹饰联系着看可以推测,这是一种人兽合一的、带有神灵意义的符号,与玉琮之用途相联系,有的学者认为原始祖先用这种符号来祭祀神灵祖先,可以与之沟通感应,达到天人合一的境界。从这种兽面纹的形式上看,它与随后的夏商青铜器上的纹饰应有着某种内在的关联。(图1—13)

图1-13 玉琮 良渚文化

再如“玉冠状饰”也是良渚文化玉器中具有代表性的品种,有浮雕加阴刻线和透雕加阴刻线两种基本形式,其纹饰与玉琮纹饰表现出相同的理念。如浙江余杭出土的一件玉冠状饰,全器以透雕镂空结合线刻雕琢而成,中间为一头戴羽冠的神人,四肢张开,两边有呈对称状的鸟形动物与神人相互盘结,刻纹细密。在史前玉器中,鸟是一种较多见的装饰主题,在良渚文化中表现更为明显,特别是在礼器上(如玉璧、玉钺等)时有发现。据推测,它可能是具有徽标性质的神鸟,与氏族标记或某种原始宗教崇拜有关。另一件玉冠状饰件则将戴羽冠的神人作左右对称状安排,作侧面状,四肢张开,也是透雕大形,线刻细部,装饰风格却是与上例相一致的。(图1—14)

图1-14 玉冠妆饰 良渚文化

“玉三叉形器”是良渚玉器中又一有特色的品种,其形为下端作圆弧形,上部呈三叉形式,左右对称,中间一叉短于两边,且有孑L贯通,显然是用于安插的。根据出土时均被置于死者的头骨上方分析,这种三叉形器应该是安插于冠帽上的一种饰品。这件“玉三叉形器”的正面饰有阴线刻成的兽面纹,两侧刻有角和耳形,这种

兽面装饰与良渚文化玉器中其他兽面纹形式基本一致,是开夏商兽面纹饰的先河之作。(图1—15)

图1-15 玉三叉形器 良渚文化

良渚文化中的玉鸟也是颇具特色的品种,鸟多作正面形,双翅展开,形体简洁,形态憨厚可爱。(图1—16)

图1-16 玉鸟 良渚文化

通过与红山文化玉器的比较可以看出,良渚文化玉器是以秀美精丽的风格为特征,反映了我国东南部文化的特色。

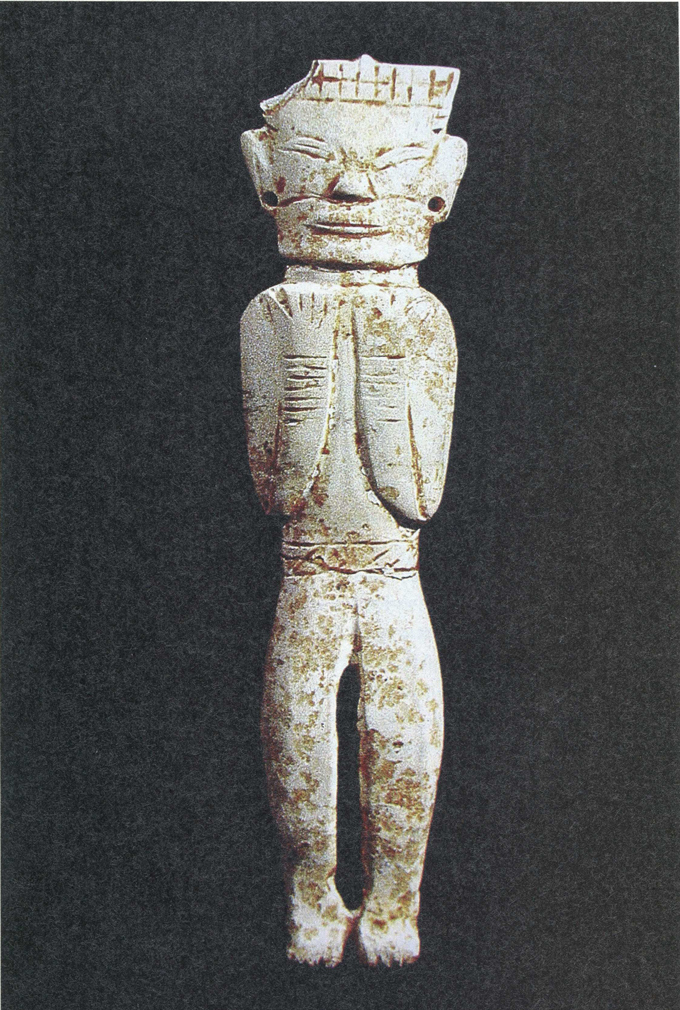

除红山文化和良渚文化外,其他地区和文化圈中也有不少独具特色的玉器,如江淮地区、台湾的卑南地区等均有独富地方色彩的玉器出土。如1987年出土于安徽省含山县长岗乡凌家滩一号墓的“玉人像”,是史前玉器中为数不多的人物之一。该玉人头戴饰有方格的冠帽,方面,双耳有孔,形体比例比较写实,是一件颇为珍贵的原始玉器作品。(图1—17)

图1-17 玉人像 安徽含山县出土

史前时代的玉器发展到晚期,无论在形制与装饰还是在功能上都已与石器分道扬镳了,精神性的意义占据了首要地位,并与权力、地位相维系,成为巫觋、酋长以及军事首长的象征物,从中反映出原始的社会关系正濒临崩溃,一个崭新的时代即将到来。