-

您的当前位置: 和田玉文化 > 中国传统文化

- 战国时代的佩玉

- 倪建林 / 4月16日

-

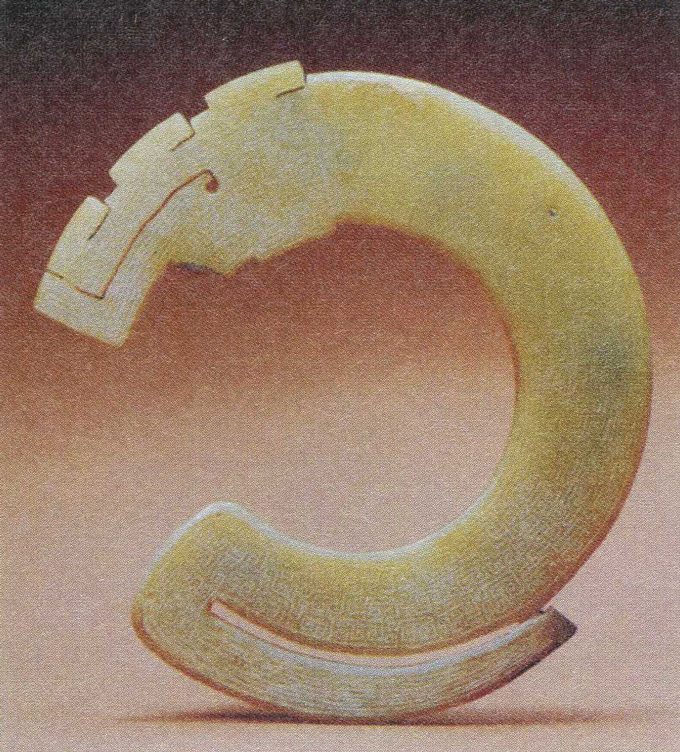

“佩玉”是佩饰的一种,在我国古代佩饰主要是指悬挂在腰带上的饰品。中国人佩玉之风习起源很早,早在“诗经”中就有这样的描写:“知子之来之,杂佩以赠之。知子之顺之,杂佩以问之。知子之好之,杂佩以报之。”(《诗经·郑风·女日鸡鸣》)这里所说的“杂佩”就是指玉器佩饰(图4-1~2)。

图4-1 青玉蟠虺纹龙形佩 战国早期

径12.2厘米 厚0.4厘米

图4-2 玉螭形佩 战国

长7.5厘米 宽4.1厘米 厚0.5厘米佩玉在整个中华传统文化中具有相当重要的地位,而这种重要地位的形成首先是与中国人观念理想的发展变化密不可分的。早在新石器时代,玉作为一种“美石”,就与祭祀礼仪等观念性的活动联系在了一起,发展到春秋战国时代,本为自然物质的玉石被人为地赋予了丰富的文化内涵,特别是在中国传统文化中占有突出地位的儒家思想中,把仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等内容与玉的天然物理性能相比附,于是出现了玉有五德、九德、十一德等学说。在《礼记·聘义》中有这样一段记载:子贡问孔子,为什么君子贵玉而贱珉(一种近似于玉的石头)呢?是不是因为玉希少而珉多的缘故?孔子回答说:“非为珉之多故贱之也:玉之寡故贵之也。夫昔者君子比德于玉焉——温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿,义也;垂之如坠,礼也;叩之其声清越以长,其终诎然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如长虹,天也;精神见于山川,地也;圭璋特达,德也;天下莫不贵,道也。《诗》云:言念君子,温其如玉。故君子贵之也。”孔子的意思是说:不是因为珉多才被轻视,玉少才被重视。这是由于古来的君子都把玉比拟为道德,象征着德行的缘故。接下来孔子就对玉的11种象征一一作了解说,认为玉质温柔滋润而有恩德,象征仁;坚固致密而有威严,象征智;锋利、有气节而不伤人,象征义;雕琢成器的玉佩整齐地佩挂在身上,象征礼;叩击玉的声音清扬且服于礼,象征乐;玉上的斑点掩盖不了其美质,同样,美玉也不会去遮藏斑点,象征忠;光彩四射而不隐蔽,象征信;气势如彩虹贯天,象征天;精神犹如高山大河,象征地;执圭璋行礼仪,象征德:天底下没有不贵重玉的,因为它象征着道德。《诗经》上就说:经常谈论君子,温和得像玉一样。所以,君子贵重玉。从这里可以看出,玉器早已超出了一般的审美范畴,而是作为一种观念的载体。成为儒家理论体系内核中的重要象征物,对玉的形而上的理论概括也就是在这一非同寻常的时代中基本完成了。郭宝钧先生曾总结道:“绌绎玉之属性,赋以哲学思想而道德化;排列玉之形制,赋以阴阳思想而宗教化;比较玉之尺度,赋以爵位等级而政治化”,(郭宝钧:《古玉新诠》,中国科学院《历史语言研究所集刊》第2l本下册,1949年。转引白杨伯达《中国古代玉器发展历程》,《中国美术全集·工艺美术编·玉器》,中国美术出版社等联合出版。)至战国时代,这一观念体系已基本建立和比较完备,这种观念体系可以说是“后世玉器发展不衰的理论根据和精神支柱”。(杨伯达《中国古代玉器发展历程》,《中国美术全集·工艺美术编-玉器》,中国美术出版社等联合出版。)

正是由于玉器与道德人伦观念的密切联系,才有了“凡带,必有佩玉”、“佩玉表德”、“古之君子必佩玉”、“君子无故,玉不去身”(《礼记·玉藻》)之说,从而使战国时期的佩玉之风盛行,并对后世产生了深远的影响。

战国时期人们佩玉是有很多讲究的。一方面,不同阶层的人所佩之玉是不同的,有着严格的礼制规范,如“天子佩白玉,公侯佩山玄玉,大夫佩水苍玉,子佩瑜玉,士佩瓀玫”(《礼记·玉藻》);另一方面,佩玉的形式也很重要,特别是佩玉的系列组合是相当复杂的。一般来说,佩玉多为成串的组合,有时一串佩玉会有十件乃至几十件玉器组成,这种被编串在一起的玉器佩在身上,走起路来铿锵有声,即“玉藻”上说的“行则鸣佩玉”,苏东坡也有“更爱玉佩声琅珰说。遗憾的是我们现在已经很难准确地再现当时的组合了,郭沫若等前辈学者曾对战国的佩玉制度及组合关系作过考证,留下许多有益的启示(有关内容可以参见郭沫若《金文丛考》)。本文所要介绍的是几件战国时期佩玉的出土品,严格地说,它们只是佩玉组合中的一个局部,但无论从艺术的角度还是技术的角度去看这些古代作品,都具有其独立的价值。

战国时期的佩玉在全国各地均有出土,其中较为重要的出土墓葬如湖北随州曾侯乙墓、河南信阳长台关楚墓、河南辉县固围村魏国墓、河北平山中山国墓等。出土的佩饰玉器品类有环、瑗、璜、块、角嵩以及各种动物形和几何形佩饰。从考古发现中可以了解到,这个时代的佩玉不仅数量多,选材讲究,而且其生动的艺术处理和精妙的琢玉工艺等都可谓是空前的。总括地说,战国时期佩玉的主要特点是这一时期玉器艺术特征的缩影,即前文中曾提到的三个方面:优良的玉质、精湛的琢玉工艺和龙凤为主的装饰母题。战国时期和田玉的使用明显增多,尤其是王侯望族们的佩玉多使用和田玉,玉质温润光泽,以青白色为多。如河南辉县固围村出土的一件大玉璜就是由七块标准的和田玉制成,玉色白而泛浅浅的灰,玉质细腻,光泽晶莹,被誉为“玉器冠冕”。当然,那些中小贵族所用的玉材则多为一些价格较低的地方玉。

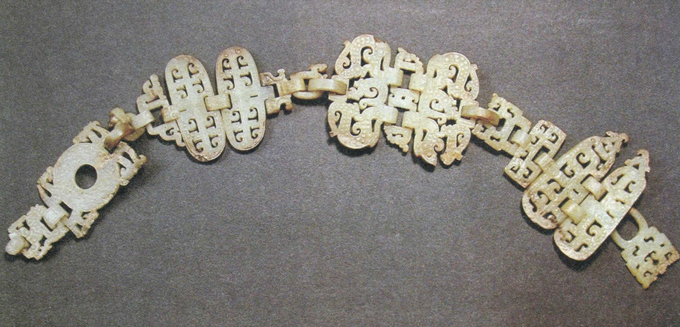

战国佩玉制作工艺的精湛既体现在器物的造型设计上,同时也反映在装饰纹样的琢刻上。1978年湖北省随州擂鼓墩曾侯乙墓出土了约300余件玉器,其中玉多节“龙凤纹佩”(图4-3)堪称精美绝伦之作,是迄今发现的制作工艺难度最大的战国玉器。这件玉佩分为五组,分别由五块不同形状的白玉雕琢而成,并采用镂空套环、榫头和铜插销等配件连接成一串,全长达48厘米。更具匠心的是琢玉者还把这些连接件设计成可拆卸的活环,必要时可以分成五个小型玉佩来使用。在造型上以夔龙、夔凤的形象为主,精致华美,每一细节的设计都很周密,镂空的分布匀称和谐,一丝不苟,不失为一件战国玉器之瑰宝。另外,同为该墓出土的“玉四节佩”(图4-4)也是一件上乘之作。该器的玉料呈青色。全器由四节组成,分别以三个透空活环相连接,重要的是这三环四节完全是由一块整玉雕镂而成的,可开可合,这也是我国最早用一块玉料雕琢为活环套连接之器的实物之一。战国佩玉精湛的工艺技术还体现在装饰手法的多样性上。这一时期的玉器装饰多将过去单纯的阴线刻与隐起、平凸和镂空等琢法穿插运用,表现出灵活多变的技法特点,所刻线条挺拔流畅,遒劲利落,变化丰富。凡此种种都是与当时琢玉技术的进步分不开的,其中铁器的广泛使用是个重要原因,它对于琢玉的重要工具——砣具的改进具有重要意义。

图4-3 玉多节龙凤纹佩 战国早期

图4-4 玉四节佩 战国早期

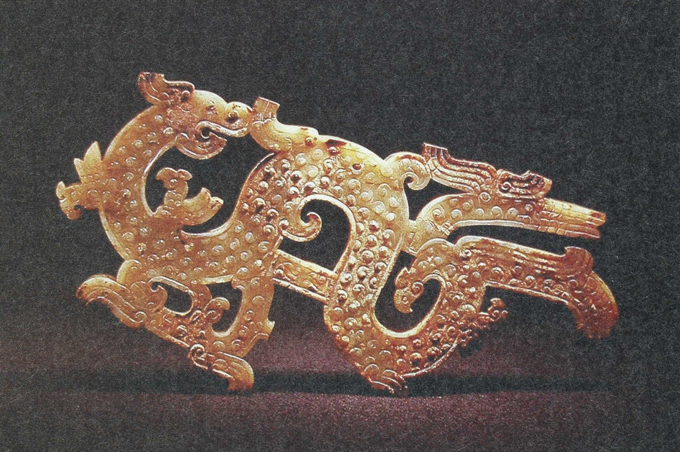

在战国佩玉装饰中,从外形到纹饰最多见的主题是龙,其次是凤、虎和蛇等。龙和风作为中国人创造出来的神瑞动物在这时常常同时出现,而且组合得相当巧妙。如1977年安徽省长丰县杨公乡出土的“玉镂空龙凤纹佩”,器扁平,形似璜的变异,左右对称两端各雕一侧身挺胸之龙,双龙共一身;弓形腹下安排了一对透雕立凤,长冠卷尾,相背而立。这种龙与凤的组合显得十分巧妙适合,也许对于我们来说,它的本来意义已变的神秘而难以准确解释,但其艺术处理的效果却是一望而知:疏与密、实与透、面与线等形式的处理都可谓是无瑕可击,因此使人赏心悦目获得美感;另外,设计者之所以作如此处理无疑还应该有使用上的考虑。佩上方有一穿孔,用于系挂,双龙腹下的两孔以及透雕双凤留下的空隙均可用来系挂系列组合的佩玉,所以这可能就是系列佩玉组合中的一个主要部件——(也作“珩”),我们所知与珩相组合的佩玉还有璜、琚、瑀、冲牙和璸珠等。战国佩玉装饰中龙凤主题的设计不仅有上述的组合类型,还有作龙凤合体造型的。如同为安徽长丰出土的这件“玉镂雕龙凤佩”(图4-5),此器为扁状龙形,两面镂雕的纹饰相同,龙作曲身回首状,身上满饰谷纹,龙的尾部很自然地演化为一凤首。这种龙凤转换的设计是战国玉器造型的一个特色,龙凤二瑞被处理得浑然一体,体现了制作者丰富的想象力,同时其颇具神秘感的意味令人遐想。

图4-5 玉镂雕龙凤佩 战国晚期

上文中曾提到安徽省长丰县杨公乡出土的“玉觿也是一件龙形佩玉,上宽下尖,上端镂雕为龙首形,尖尾如锥。《说文》:“觿佩角,锐端,可以解结。”段玉裁注:“觿以解结,成人之佩也。”古人佩觿与佩玉相关联的,它既是一种佩饰品,同时又有实际的用途。前面谈到佩玉者行走时,玉器碰撞会发出铿锵之声,倘若不想让其出声的话,人们就会在“有关地方打一个结,这就是‘结佩’。所谓‘居则结佩,朝则设佩’。尔后要解结,便用这‘觿’了。”(《中国美术全集·工艺美术编·玉器》,杨伯达主编,文物出版社,1986年出版。)

战国“龙形觿”的形式也有多种变化,同为中山国墓出土的另外两件“龙形觿”也颇具特色,一件玉呈半透明灰绿色,器形作虹曲状,回首卷尾,形似飞奔;内饰阴线刻纹,身体部分刻涡卷纹,颈、尾和足部饰长节状片纹,中部有一孔供佩挂时穿系(图4-6)。另一件装饰风格与前件同,但身体翻转变化较多,用于解结之尖部设在龙角处,而前一件则设于龙的后足部(图4-7)。可见玉工在琢刻时是具有较大的自由度,也可能是根据玉料的形态随形就势地加以考虑的。

图4-6 龙形觿 战国

图 4-7 龙形觿 战国

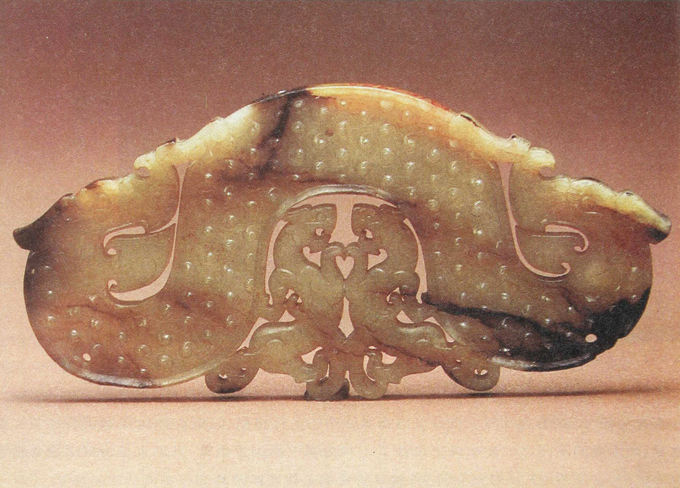

以龙为主题的战国佩玉数量很大,精彩的作品也多,此再举两例:1965年出土于湖北江陵望山二号墓的一对战国晚期的“玉龙形佩”(图4-8),玉料呈碧绿色,质地温润而有光泽。两器形制基本相同,可在佩挂时作对称形式排列。龙体的造型以常见的“S”线为结构,尾和足等形态则以身体为基准,顺势翻卷,中间满饰涡卷纹(也有的称此为“卧蚕纹”的)。这两件玉龙佩刻工非常讲究,琢磨的也相当光滑,与玉料之天质珠联璧合,相得益彰。1974年河北平山县南七汲中山国一号墓陪葬墓出土。该玉呈黄褐色,半透明而有光泽。作品中回首状的龙形翻卷变化幅度较大,其外形的设计应该是与玉料原有的形态有关,也就是琢玉工在最大限度地利用原玉料的基础上来设计经营其外形,同时又能巧妙地利用龙体的翻转来适合这一外形,这是装饰艺术创造中常用的手法,但运用的巧妙与否却是大不相同的。另外,我们也可以看到,装饰艺术结构中波状曲线的反向翻转手法在这里已经得到了很好的运用,只是在汉代之前,这种装饰形式尚未被运用于等距连续的边饰之中,但其原理显然已经被玉工们所掌握。

图4-8 玉龙形佩 战国晚期

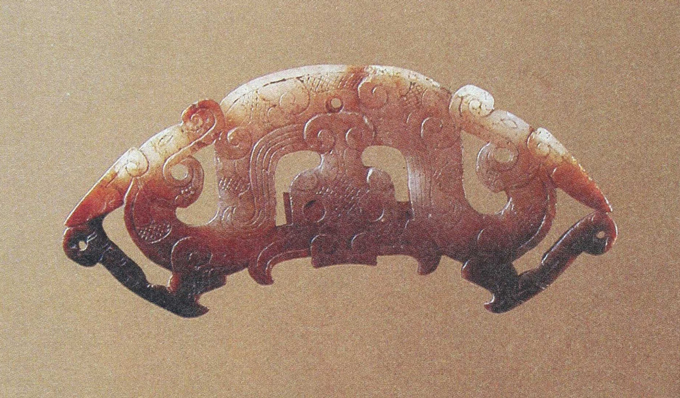

除单独的龙主题玉佩饰外,更有以龙为主与其他祥物相组合的设计。上一篇中提到的“玉镂空龙形佩”和本篇中提到的“玉镂空龙凤佩”,就是以龙为主凤为辅的玉佩设计例子(图4-9)。此外,还有龙虎组合和龙牛组合的玉佩饰,现藏于故宫博物院的战国“玉双龙双虎佩”(图4-10)是一件艺术水准很高的作品,其以拱身双首龙为主体,左右对称,在中间拱下空间内饰有一相对对称的虎纹,其形恰好适合其中;虎体作“S”形结构,具有很强的动感和视觉张力,可以说,这是一件近乎完美的艺术品。

图4-9 玉双夔龙纹佩 战国中期

图4-10 玉双龙双虎佩 战国

另一件“玉双夔龙纹佩”(图4—11)基本结构与上件相似,只是在两边龙身下各加了一上举之足;最主要的不同之处是在拱下设计了一双角朝下的倒置牛首,其形也是恰好适合于拱下的空间之中,也可谓是匠心独运,是一件独具特色的玉器艺术精品。

图4-11 玉双夔龙纹佩 战国中期

在战国玉佩饰中,凤的主题虽然并不鲜见,但大多是作为辅助形或配角出现,偶尔也见有例外的,有艺术水平很高的作品。1977年河北平山县南七汲中山国一号墓出土的“玉双凤饰璧”(图4-12),中间为圆形璧,两边各饰一回首卷身之凤鸟,呈对称形式。该玉呈白色且透明度较高,有浸斑,玉质温润。凤鸟形态与习见的龙纹相类,主要的不同之处在其尖勾状的喙部。这件玉佩虽然主体是璧,凤仍然属于附饰,但也是不多见的,其雕琢镂刻工艺颇精。图4-13则是一件完全以凤鸟为主题的佩饰,玉质洁白温润而有光泽。风鸟作昂首翘尾、双足后曲振翅欲飞之态,形体曲线处理的优雅柔顺,将凤鸟之轻灵秀美之气充分地体现了出来。阴刻线纹装饰也十分简洁,与整体神气的表现相一致,是一件难得的佳作。

图4-12 玉双凤饰璧 战国中期

图4-13 玉凤鸟形佩 战国晚期

战国玉佩的造型除龙凤外,还有像虎形佩、鱼形觿、蛇纹佩、鹦鹉佩以及人形佩等。在现有的发现来看,以虎形为主题的玉佩相对较多,也说明在当时的流行程度,它是仅次于龙凤母题的重要题材。(图4-14)

图4-14 玉虎形佩 战国早期

总之,战国佩玉在我国玉器史上享有十分特殊的地位,无论在思想观念、设计构思方面,还是在艺术表现的手段和技术等方面都获得了重要的发展。这是一个承上启下的时代,是一个文化刚刚摆脱了沉重的羁绊并走向自觉的时代,它为以后佩玉的发展奠定了坚实的基础。