-

您的当前位置: 和田玉文化 > 当代精典论述

- 论和田仔玉开发

- 刘福泉 / 2月7日

-

和田玉的开发和利用源源流长,中华文明史与中国的玉文化历史的双轨发展,是区别于世界上其他国家文明起源的重要标志之一。玉是中华民族的瑰宝,玉蕴藏着中华民族的文化,玉承载着中华民族的历史,玉有着民族传统的内涵。玉是礼会、历史、文化、信仰等综合观念的体现。

一、仔玉是玉石之精华

玉器在中国的所史和文化中之所以如此重要和光辉灿烂,其中一个重要原因就是因为中同有质地优良、蕴减量丰富的玉材,而玉材之贵重者为和田玉,和田玉中的精华却是流落于河滩中的和田玉“仔料”。

高山中的原生_卡石矿床,经风化剥离后容易形成新的次生矿床,此类矿床往往位于原生和田玉矿床下方,冰积雪线一带或河流中上游之槽符、漫滩、阶地等。这些由原生矿剥离出来的砾块,在自然环境的平衡下,逐渐进行初级运移,使玉石在移动中逐渐与围岩或夹石分离,并沿节理、裂纹肢解,使其逐步失去棱角,从而受到一定程度的自然加工。在河流上游因运距短,而仍然存在一些不太尖锐的棱角,被称为“山流水”。

夏季由于天气变暖而使冰雪融化,进而往往形成季节性洪水,这些洪水可携带被风化掉的山体砂石及以上沉积环境堆积的“山流水”而逐渐向下游移动。在洪水的作用下,因二次搬运距离的延长,在一定的地质时间内,和田玉已基本磨蚀圆滑。更有甚者,大块被磨成了小块,净度、网度得到了提高,此时的玉石被称为“仔玉”。

“仔玉”一般少杂石,少裂纹,多皮色,体态光圆,温润柔美,不加雕琢就非常诱人。仔玉中的“羊脂玉”色白如乳,滋润温柔,犹如羊脂,非常难得,实为世间珍宝,玉中珍品。

二、“和田仔玉”开发现状

由于“仔玉”的珍贵和它在自然界的易采性,自从人类认识和田玉的价值以来,一直进行一定量的开采。几千年来它的开采量是无法统计的,但以现在昆仑山脉能具备一定“仔玉”产能的水系寻觅却仅有“玉龙喀什河”在一直白始至终的为人类提供优质的“仔玉”原料。这些原材料的形成就是在蜿蜒数百千米的山脉中,在大地形成的几十亿年的地质年代内,由地壳构造运动,地质接触交代变质,低温低压热液成矿而形成。后期经风化、崩裂、搬运沉积而形成馈赠给人类的珍贵遗产。几千年来,就是这条河的产物留给了我们的文化、历史、信仰、崇拜和追求。它沉淀的内涵是极为丰富的。因为人类对它的承认和崇拜,引发了对“和田仔玉”的大量挖掘和空前的开发热情=据粗线条统计,华夏历经五千年历史,共采挖和田玉一万余吨,平均年采两吨。这也许是低级劳动¨_具时代和自然界仔玉运移沉积的平衡数量。而我们现在用现代化的大型机械开采,每年可达数阿吨,即现在每年开采数量可达前人几百年的产量,以此计算,我们这条盛产美玉的母亲河,超不过几年就要把自然界留给我们的所有资源挖空。到那时我们的玉文化将缺少美好灿烂的一页,“和fI]仔玉”将成为人类对古玉文化的欣赏和追求:

和田玉和其它矿产品一样是不可再生的。因此我们对它的开发和利片j不得不以认真、现实的态度来有计划的开发,但以现在人类对和山玉资源的需求来安排,显然以年产两吨的“仔玉”是远远不够的。过去开采和析赏和田玉是少数人的专利,而现在有一定品味和文化的大众群体是玩赏和田玉的主体,剥玉的玩赏、索取和追求已是物质文化生活的一部分,尤其是对“和田仔玉”的需求,这不是能用其它玉所能替代的。和田玉是中圈玉文化的品牌,它是代表国玉的象征,因此我们注重对“和口仔玉”的开发的研究,也是传播发扬中国玉文化的客观需要。笔者初略算了一下,我们每年以2【)(】吨的产量开发“和田仔玉”,基本可以满足玉料市场的供求关系,但每年需增长2邮屯左右,那么现在的“玉龙喀什河”现河道也仅够冉开发3年。3年后的我们怎么办呢?

三、古河道是寻找仔玉的方向

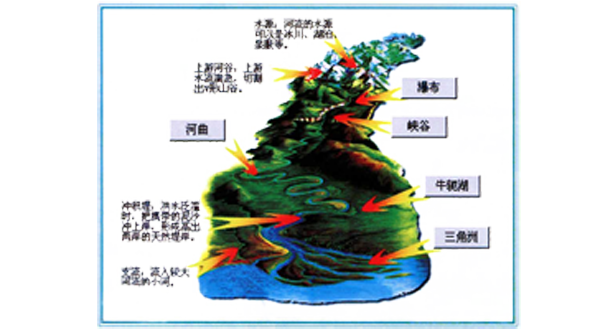

根据地质家们的测定,人类赖以生存的地球应形成于50亿年前。据和田玉的地质成矿条件与和田玉广泛分布在中酸性侵入岩和白云质大理岩的接触交代带中的特点分析,在地球还没有人类的几亿年前就早已形成了玉矿,而“玉龙喀什河”的地貌特点应是更新世冰川活动期形成的产物,距今应在五万年前。它现在的容貌形态,应是第四纪地质活动期内冰雪融化、山川风化剥蚀、洪水冲击搬运的结果。而在这段时间内,由于还没有人类的出现,其山川河流的形态变化,完全是自然流蚀和变动的。那么,和山玉中的“山流水”和“仔玉”在这段地质时期内也已逐渐形成了,但它们的形成足以先形成“玉龙喀什河”为前提条件的一河流的发育带动了玉石的搬运,玉石的搬运过程也就是“仔玉”形成的过程。如同(1),当然,这足在漫长的地质时期内完成的。

图(1)古河道及冲积局形成图

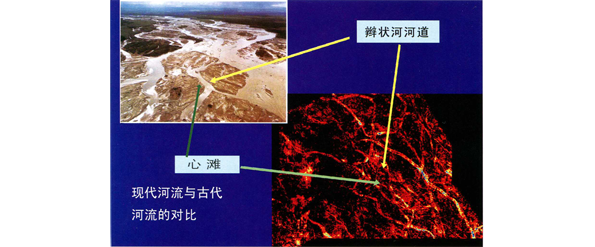

图(1)古河道及冲积局形成图“玉龙喀什河”做为冰川期就形成九均主河道,它的迁移、变动都是影响当时地貌、地物、沉积地层、玉石区域分布的主要因素。因此“仔玉”的分布也随它的变动而发生变化,而仔玉的大量沉积足在占河道流经地的开阔地带,因河水流淌变缓,或地域突变开阔而沉积的。如河谷阶地、曲流河、网状河等,尤其是山前扇形冲积地带、三角洲相等:它的形成过程如图(2)、图(3)。

图(3)三角洲相形成示意图

“玉龙喀什河”是季节性河流,该特点对玉石前期的搬运和再沉积创造了先天的优越条件。例如,在洪水季节,巨大的山洪可将大块的石料、玉石等冲到很远,并常发生河流改道、冲积平原、洪水泛滥、沉积物大量堆积等。在漫长的岁月中,如此反反复复的冲击、搬运、沉积,使“玉龙喀什河”冲积扇不断发育、增厚、增大,进而达到人类发现石玉后的基本形态。

在这漫长的古河道和冲积扇形成过程中,每有洪水流过的地方,都有可能沉积了一定数量的“仔玉”。因此其干滩、古河道、河谷阶地、洪积扇等都是寻找“仔玉”的方向。

由于沉积年代的久远,在该区域沉积的厚度也是巨大的,所以现代挖玉人常将玉坑挖到几十米的深度。

以上的认识也得到了古时挖玉人的证实,如:洛浦县古牙乡的“胡麻地”,就是一处远离现代河道的古河道挖玉场。

这些地方的玉也是由流水带来的,但早已远离河道。砾石层之上有砂石土覆盖,砾石层中由于年代久远已成胶结或半胶结形态,由于古时无现代化工具施工,挖玉很是困难,但挖玉者甚众,据记述“小胡麻地在县北三十里,尽沙积,因出‘仔玉、璞’,寻玉者众。”

清代以后这里已不再挖玉,由于引水灌溉这里成了片片生机盎然的绿洲和林带,过去挖玉之地已为农业用地所代替,当地农民只知这里过去挖过玉,但不知哪里有玉,现在也没有再去挖玉,但是古代挖玉给人的启示,冲积相的老河道、河床、河谷阶地是有仔玉的。

四、地震工作在寻找“仔玉”中的应用

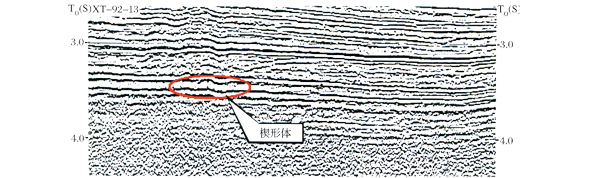

古河道由于隐伏于现代地表层之下,且部分地区已被农作物和现代建筑所覆盖。所以引用现代的“地球物理勘探方法”来寻找地下的玉石埋藏地是惟一可行的方法。物探法是人工在地表面击发地震波,让它所产生的反射波来反映出地下的被勘探构造界面,从而绘出古河道等储玉构造带的分布形态、走向、延伸、长度等,笔者通过两条古河道的地震剖面充分证实了该工作方法的可行性,如图(4-5)。

图(4)河道在地震剖面山上的反射特征(V型或者燕子型下凹)

图(4)河道在地震剖面山上的反射特征(V型或者燕子型下凹) 图(5)古河道在地震剖面山上的反射特征

图(5)古河道在地震剖面山上的反射特征五、结论

通过以上分析,笔者认为:在和田玉“玉龙喀什河”冲积带地域寻找更多地质储量的仔玉是大有前景的。从卫星遥感图上我们可以清楚的看到“玉龙喀什河”冲积扇呈扇形分布于昆仑山前带卜,如图(6)。

图(6)和田地区卫星遥感图

图(6)和田地区卫星遥感图其中有两条河使冲积扇甚为发育,而最发育段正足在绿洲及居民区所覆盖地,因此,可以推断其“仔玉”的80%的储量仍埋减于“玉龙喀什河”冲积扇下,对其有计划的开发和利用会给后代留下可喜的期盼。根据地质沉积年代分析,该地区地下“仔玉”的地质储藏量可达十万吨以上,按每年开采200吨计算可供后人开发500年。女¨以可采储量引算,最低也可以开采300年。

以上是笔者的初步看法,不对之处请斧正。