-

您的当前位置: 资讯与投稿 > 玉友投稿文集

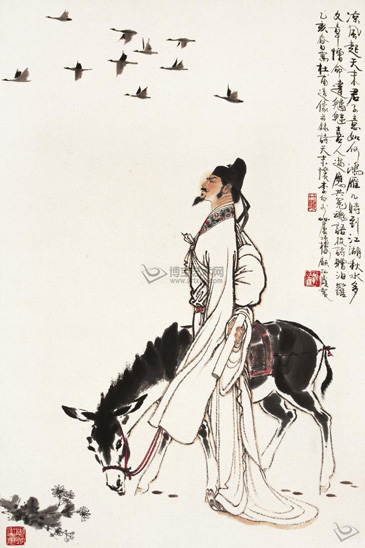

- 玉说杜甫

- 玉鹤凌风 / 4月14日

-

前不久,诗圣杜甫从唐朝穿越到了现代,在网络上面火了好一阵子。一系列以“杜甫很忙”为主题的恶搞图片,让我们立马提升了对杜甫的关注热情。但是其中有些图片是对杜甫形象的亵渎,是对杜甫精神的侮辱,并不值得大肆宣扬。

前不久,诗圣杜甫从唐朝穿越到了现代,在网络上面火了好一阵子。一系列以“杜甫很忙”为主题的恶搞图片,让我们立马提升了对杜甫的关注热情。但是其中有些图片是对杜甫形象的亵渎,是对杜甫精神的侮辱,并不值得大肆宣扬。可以说,杜甫是一个时刻关注天下苍生,国家兴衰的儒者。他对黎民生活的辛酸不易,社会世态的冷漠不公都写在了其冷峻沉郁的诗中。我们从杜甫那双仰望天空的忧郁的眼神,可以读到“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的对于社会贫富差距的担忧,读到“安得广厦千万间,天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”的居者有其屋的呼喊,读到“国破山河在,城村草木深”的对战争的控诉,读到“朝扣富儿门,暮随肥马尘”的世态炎凉的悲哀。杜甫的理想是“致君尧舜上,再使风俗淳”,于是当杜甫看到社会中太多与自己理想抱负相悖的现象,在良知的驱动下总会控诉于笔端,吐露在诗中,以告诫时人,以警醒世人。一饭未曾犹忘君(国家),这便是杜甫诗歌与事迹留给我们的精神遗产,而不是简简单单的借助其形象大肆炒作一番便草草了事。

杜甫生于盛唐,经历安史之乱,大部分人生在后唐度过。看尽了繁华兴衰,历史沉浮,人世沧桑。安史之乱为安禄山所擒,困于长安,辗转流离而逃出敌手。杜甫一生穷困潦倒,颠沛流离,常常寄人篱下,饱尝生活之辛酸,但还是常会饥肠辘辘,甚至历史流传其为醉饱而亡。历经磨难才会对现实有着深刻的认识,在诗歌中一针见血地揭露世间的种种黑暗与不公,所以杜甫的诗歌是唐朝社会的一面镜子,被后世誉为“诗史”,其中的“三吏三别”更是借助客观的事实描述而无情地抨击了唐朝官吏腐败蛮横,战乱频繁,百姓生灵涂炭的现实。

杜甫的诗歌在唐朝时并无盛誉,唐朝的“三绝”是李白的诗歌,张旭的草书和公孙大娘的剑舞。杜甫的诗歌只是自己面对生活种种困境,现实形形色色的不公而带有自己评判价值的纪录所思所想的平台,并不是那些闲情雅客居士们茶余饭后的谈资。故而杜甫在达官贵人们心中没有印象,在富贵公子圈内不曾吃香。所以,杜甫的诗歌很少有李白诗歌中呼朋引伴的碰杯之声,白居易莺歌燕舞的丝竹之乐,苏东坡谈佛说理的文墨味道。那种沉郁冷峻的理性,洞若烛火的观察,泾渭分明的评判,细腻温暖的情谊,在“生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草”对战争的冷酷讽刺中,在“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”的对正义战争胜利的欢呼中,在“十觞亦不罪,感子故意长;明日隔山岳,世事两茫茫”的故友久别重逢的唏嘘感慨之中。在风雨中为草堂破落而悲,在江湖里为生计而愁,在明月下为妻儿而念,在庙堂外为家国兴衰而忧,这便是杜甫,别人的诗歌都是写自己的喜怒哀乐,而杜甫的多了些沧桑和冷峻。

说道杜甫,必然会谈到李白。如果说李白是一块红宝石,那么杜甫则是一块和田玉。红宝石闪耀出穿透时空的灼光,就像李白天才般的才情和瀑布般澎湃的豪情,自盛唐开始到现在千余年间,其光芒未曾减弱,其诗歌总是会激发出对于梦想与人生高度的热情。和田玉散发出温润素净的清光,代表的是儒者“仁义智勇洁”的高尚情操,就像杜甫沉静的性格与细腻的诗歌,积极入世的济世情怀与超然出世的淡然洒脱相容为一,是儒家君子为人处世的价值标杆。和田玉未被发掘时能够与天地自然相容,发掘时又能够不改其色其形,表里俱为天地之精光,淡然坦然。这与杜甫生时寂寞无闻死后名垂千古之情形真是不谋而合。君子比德于玉,这句话在杜甫身上得到了体现。

今年是杜甫诞辰1300年,我们有幸能够读到杜甫许多的优美诗歌。但是,杜甫忧郁慈悲的双眼所关注的事情从唐朝一直到今天,依然没有得到太大的改观。我们期盼着,这些问题能够通过我们的双手给予解决,当杜甫看到我们子孙后代的生活时,双眼能够散发柔和幸福的光芒。